家族葬のらくおう・セレモニーハウスのコールセンターの川端です。

通夜は、その名のとおり夕方から夜にかけて行われるため、「どれくらいの時間がかかるのだろう」「仕事が終わってからでも間に合うだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。また、ご遺族側としても、一般的な開始時間や所要時間は気になるところです。

ここでは、通夜の所要時間や開始時間、一般的な通夜の流れのほか、通夜の開始時間に遅れてしまいそうなときの対処方法について解説します。

通夜の所要時間

通夜は、葬儀・告別式の前日に故人と最後の夜を過ごす儀式です。以前は、故人を偲ぶために近親者が集まり、夜通し提灯と線香の火を絶やさないようにする「本通夜(ほんつや)」が通例でした。しかし、時代の流れとともに、通夜に一晩中参加することが難しいことや防災上の観点などから、現代では1~2時間程度で終わる「半通夜(はんつや)」が主流です。当記事でも、ここからは「通夜=半通夜」として解説します。

なお、通夜の所要時間は参列者が多いと、その分焼香にも時間がかかるため、通夜の所要時間も長くなります。また、故人への供養や思い出を語り合う会食を指す、通夜振る舞いの有無によっても所要時間は異なり、通夜振る舞いがある場合は2~3時間程度が目安です。

通夜の開始時間

通夜は18~19時頃に開始するのが一般的で、葬儀の規模やご遺族の状況などを加味して葬儀社と相談して決めます。

一般参列者の受付は、通夜開始の30分〜1時間前から行われます。そのため、喪主やご遺族は、通夜開始の1~2時間前には斎場に入り、葬儀社スタッフと段取りの確認をします。

一般参列者があまり早く到着すると、準備が整っていない可能性があるため、案内された受付開始時間を目安に会場に向かいましょう。

ご遺族以外の親族は一般参列者と同様、通夜開始の30分〜1時間前の到着で問題ありません。ただし、ご遺族から受付の手伝いなどを頼まれる可能性があるため、できれば一般参列者よりも前に到着しておくと安心です。

なお、通夜の散会時間は、参列者の人数や通夜振る舞いの有無などによっても異なりますが、20~21時頃が目安です。

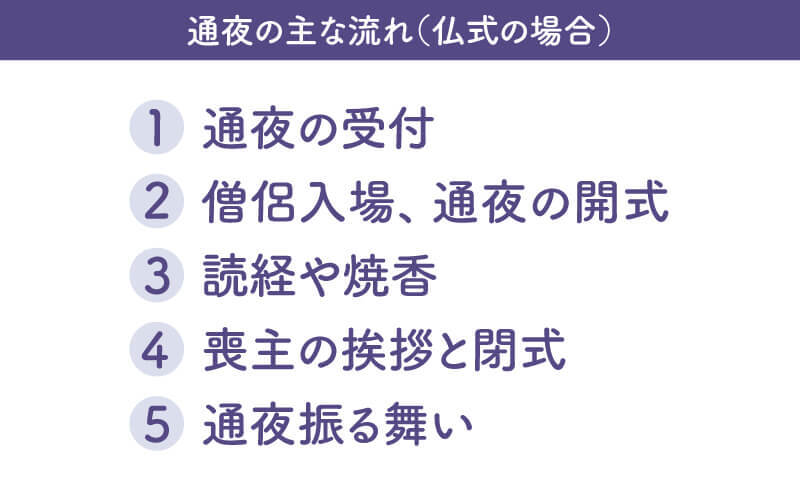

通夜の流れ

ここからは、通夜当日の流れについて解説していきます。仏式の場合の一般的な通夜の流れは、以下のとおりです。

1.受付

通夜開始の30分~1時間前から、一般参列者の受付が始まります。受付で参列者は、芳名帳へ記帳し、香典をお渡しします。このとき、「このたびはお悔やみ申し上げます」などのお悔やみの言葉を伝えるようにしましょう。

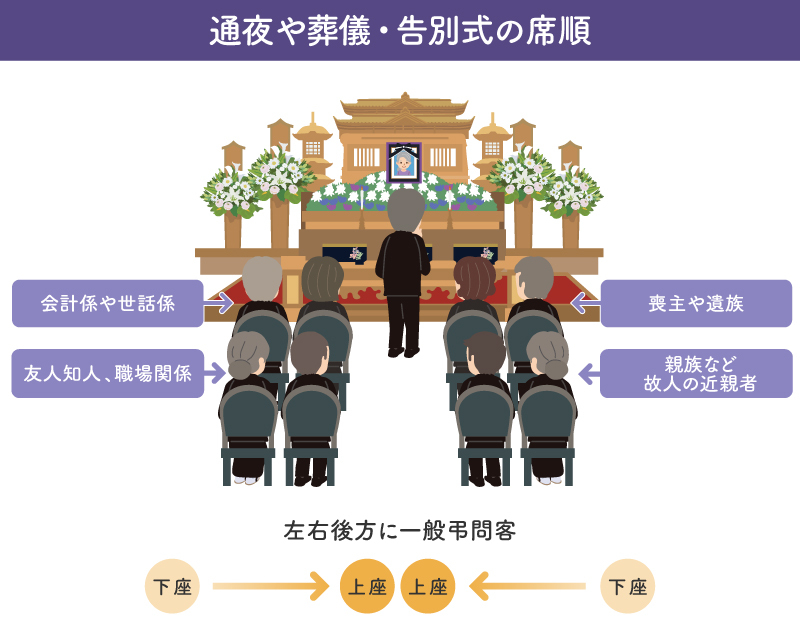

参列者は遅くとも通夜開始の10分前くらいまでには受付を済ませ、着席して開式を待ちます。通夜の席順は、祭壇から向かって右側のブロックが喪主や親族などの近親者、向かって左側が会計係や世話係、友人、知人、職場関係者です。そのほかの一般参列者は、左右のブロックの後方に着席します。

2.僧侶入場、通夜の開式

喪主やご遺族、参列者が着席し、通夜の開始時刻になったら、僧侶が入場して通夜の開式となります。通夜の開式にあたっては、葬儀社のスタッフまたは喪主から挨拶が行われます。

3. 読経や焼香

開式の挨拶が終わると、僧侶による読経が始まります。読経が始まって10~15分ほど経つと、葬儀社のスタッフから焼香の案内があるので、喪主、ご遺族、親族、一般参列者などと、故人との関係が深い方から順番に焼香を行っていきます。

基本的には、席順に焼香を行えば問題ありません。内側の通路から焼香台へ向かい、席へ戻る際は外側の通路を通ることがマナーです。また、焼香を行う前と後に、焼香台から一歩離れた位置からご遺族へ一礼します。焼香のやり方は宗派によっても違いがあるため、不安な場合は前の方の動きを見て、同じように行うようにしましょう。

なお、読経にかかる時間は、30分〜1時間程度です。参列者全員の焼香が終わると、僧侶は退場となります。場合によっては、読経の後、僧侶による法話が行われることもあります。

4. 喪主の挨拶と閉式

僧侶が退場したら、ご遺族を代表して、喪主から参列者への挨拶があります。喪主の挨拶をもって、通夜は終了です。

なお、故人と近しい方のみが参列する家族葬の場合は、喪主の挨拶が省略されることもあります。

あわせて読みたい

お通夜の挨拶の例文を紹介。喪主が知っておきたい言葉のマナーとは?

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの川端です。お通夜では、喪主による挨拶が行われます。大切な方を亡くした悲しみだけでなく、お通夜や葬儀の準備などで慌ただしい中、喪主...

5. 通夜振る舞い

通夜振る舞いがある場合は、別室に移り、会食となります。通夜振る舞いでは、飲食を共にすることが故人への供養になると考えられているため、出された食事には一口でも箸をつけるのがマナーです。また、故人の思い出話に花が咲くこともありますが、騒ぎすぎないように注意しましょう。

なお、翌日に葬儀・告別式があるため、通夜振る舞いは遅くとも21時頃には散会することが一般的です。また、地域や葬儀の規模などによっては、通夜振る舞いを行わないケースや、親族だけが通夜振る舞いに参加するケースもあります。

あわせて読みたい

お通夜の流れは?必要な準備やマナーをわかりやすく解説

お通夜ではどんなことを行うのでしょうか。またお通夜の準備には何が必要なのでしょうか。普段から弔事に慣れているという人は、あまりいらっしゃらないため、お通夜で何が行われるの...

あわせて読みたい

お通夜はいつ行うのがいい?決め方やお通夜がないお見送り方法も解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの金です。お通夜はお亡くなりになられた翌日、葬儀・告別式は翌々日に行われることが多いですが、お通夜の日程には決まりがあるのでしょうか。はじめてお通夜...

通夜の時間に遅れる場合の対処法

基本的に通夜は、故人が亡くなった翌日に行われます。訃報は予測できず、通夜の日程が急に決まることも珍しくありません。訃報を知ったタイミングや斎場の場所など、状況によっては、通夜の開始時間に間に合わないこともあります。

通夜の開始時間に遅れそうな場合、参列するかどうかは、「焼香に間に合うか」がひとつの目安となります。通夜の開始から1時間以内に到着できそうなら、焼香には間に合う可能性が高いため、遅れても会場へ向かったほうがよいでしょう。

ただし、2時間近く遅れると、斎場に到着したときには通夜が終わっている可能性があります。通夜が終わった後に駆けつけても、すでに片付けや葬儀・告別式の準備に入っており、かえって喪主やご遺族の負担になってしまう可能性があるので注意が必要です。その場合は、通夜への参列は控え、翌日の葬儀・告別式に参列するようにします。

なお、通夜振る舞いだけ参加する場合は、事前にご遺族に連絡し、了承を得てから参加します。

また、スケジュールの都合で、通夜と葬儀・告別式の両方に参列することが難しい場合は、どちらか一方への参列でも問題ありません。どちらか一方にしか参列できない場合は、基本的には葬儀・告別式に参列するのが望ましいとされていますが、都市部などでは通夜だけに参列するというケースも増えています。

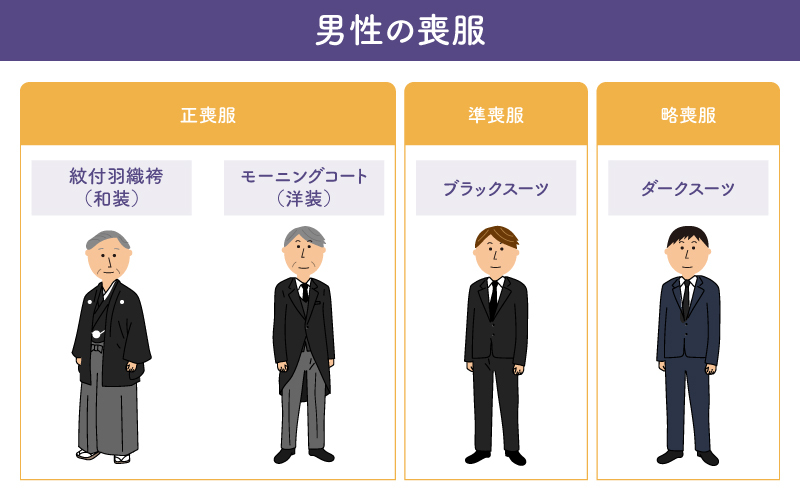

通夜での服装

通夜では、ご遺族も参列者も喪服を着用します。喪服には正喪服、準喪服、略喪服の3つの格式があり、喪主やご遺族は、もっとも格式の高い正喪服を着用するのが通例となっています。

ただし、通夜の場合は、喪主やご遺族、親族も、正喪服でなく準喪服でも問題ありません。準喪服は、正喪服の次に格式の高い喪服です。男性の場合はブラックスーツ、女性の場合は黒無地のワンピースやアンサンブルといったブラックフォーマルが該当します。

一般の参列者の場合、急な訃報で駆けつけることもあるため、通夜に参列する場合はもっとも格式の低い略喪服でも許されています。男性の略喪服は、黒や紺、グレーなどダークカラーのスーツ、女性の略喪服は黒や紺、グレーなどダークカラーのワンピース、アンサンブルです。

また、通夜や葬儀・告別式に参列する際は、派手なアクセサリーやメイク、光沢のある素材、殺生を連想させる革製品、肌の露出などは避けるようにしましょう。なお、喪服には和装と洋装がありますが、和装は正喪服で喪主やご遺族が着るものです。一般参列者は、喪主やご遺族よりも格式の低い服装で参列することがマナーです。

あわせて読みたい

喪主の服装は?男女別の喪服や持ち物など知っておくべき葬儀のマナー

大切なご家族に、もしものことがあった場合、残されたご遺族は、深い悲しみの中でもやらなくてはいけない 家族葬のらくおう・セレモニーハウスの相談員の遠藤です。お通夜や葬儀の...

通夜振る舞いは必要?

通夜振る舞いは、思い出を語り合って故人を偲ぶと同時に、ご遺族から参列者へ感謝の気持ちを伝える場です。ただし、通夜振る舞いは必ず行わないといけないものではなく、なくても失礼にはあたりません。

家族など近親者だけで執り行う家族葬の場合、通夜振る舞いが省略されることはよくあります。通夜振る舞いを行うかどうかは、葬儀の種類や規模、参列者の範囲、予算などを考慮して決めるとよいでしょう。

なお、通夜振る舞いを省略する場合は、通夜終了時の喪主の挨拶で、一言断りを入れます。「本来ならお食事を用意し、故人を偲ぶひと時を過ごしていただくところですが、都合によりご用意ができておりません。何卒ご了承ください」などと伝えると丁寧です。

通夜を省略する場合もある

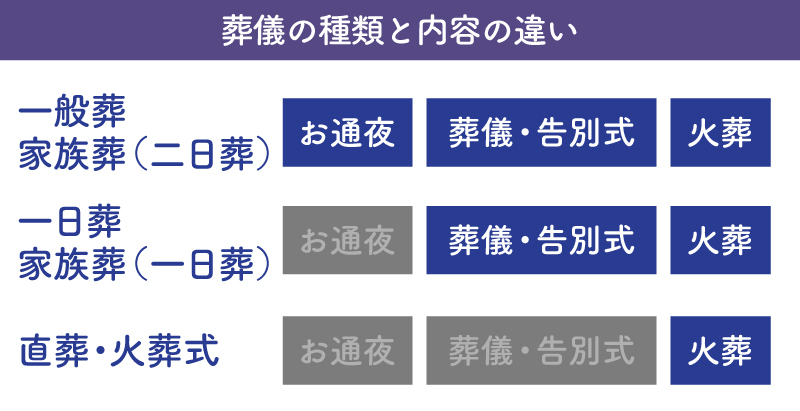

一般的な仏式の葬儀では、ご臨終の翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行いますが、近年では葬儀の形式が多様化し、通夜そのものが省略される場合もあります。

例えば、葬儀・告別式と火葬のみを執り行う「一日葬」、通夜や葬儀・告別式といった宗教儀式を行わずに、直接火葬場で故人とお別れをする「直葬・火葬式」という葬儀形式もあります。

一日葬や直葬・火葬式は、一般的な葬儀に比べて費用は抑えられますが、形式を重んじる親族などから反対されたり、菩提寺の理解を得られなかったりするかもしれません。後々のトラブルを招かないためにも、通夜の有無や流れ、進行については、葬儀社に相談するのがおすすめです。

あわせて読みたい

葬儀の種類を一覧で紹介。選び方や種類ごとの費用の違いとは?

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの半田です。葬儀の種類は、主に一般葬、家族葬、一日葬、直葬・火葬式の4種類があります。ほかにも社葬、密葬、生前葬、自宅葬など「〇〇葬」とつく言葉はた...

通夜についての疑問点は葬儀社に相談しよう

通夜の所要時間は、参列者の人数や通夜振る舞いの有無によって異なります。一般的には、通夜のみなら1~2時間、通夜振る舞いを含めると2~3時間が、通夜の所要時間の目安になるでしょう。

また、通夜の開始時間や具体的な進行については、葬儀社と相談して決めることになります。通夜はご臨終の翌日に行われることが多く、急な日程になることがほとんどです。いざというときに慌てないように、葬儀社の事前相談を利用して準備をしておくと安心です。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q1.通夜は何時間くらいかかりますか?

通夜の所要時間は、参列者の人数や通夜振る舞いの有無によって異なります。参列者が多いと、その分焼香にも時間がかかるため、通夜の所要時間も長くなります。一般的には、通夜のみであれば1~2時間程度、通夜振る舞いがある場合は2~3時間程度が、所要時間の目安となります。

Q2.通夜は何時ぐらいから始まりますか?

一般的な通夜の開始時間は、18~19時頃です。一般参列者の受付は、通夜の開始時間の30分〜1時間前から始まるため、喪主やご遺族は通夜開始の1~2時間前に斎場に入って葬儀社スタッフと準備します。一般参列者は最低でも通夜開始の10分前には受付を済ませておきましょう。

なお、通夜の散会時間は、参列者の人数などによって変動しますが、一般的に20~21時頃です。

Q3.通夜に遅れても大丈夫でしょうか?

通夜の開始時間には遅れないことが望ましいですが、急な訃報のため、どうしても遅れてしまうことはあります。通夜の開始時間から1時間以内なら、焼香には間に合う可能性が高いため、その場合は遅れても参列したほうがよいでしょう。ただし、2時間近く遅れそうな場合は、通夜が終わっている可能性があるため、その際は通夜への参列を控え、翌日の葬儀・告別式に参列します。

京都・大阪・滋賀・兵庫・石川県のご葬儀は家族葬のらくおう・セレモニーハウスへ

家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、福祉葬などのご葬儀を安心の低価格で執り行っております。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでのご葬儀は、下記よりお気軽にご依頼・ご相談ください。専門スタッフが24時間365日、いつでも対応しております。

アフターサポートの詳細はこちら