ご葬儀のこと

公開日:

最終更新日:

家族葬の費用相場や内訳は?費用をおさえるコツもお教えします。

家族葬の費用相場や内訳は?費用をおさえるコツもお教えします。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの東條です。

最近ますます需要が高まる家族葬ですが、みなさん気になるのは、やはり費用ではないでしょうか。「規模が小さい分、葬儀費用は安くなるの?」「どんな費用が必要?」「安くおさえるにはどうすればいい?」など「家族葬のお金のことをもっと知りたい!」という方は、ぜひこのブログを参考にしてください。

今回は、家族葬の費用について詳しく解説していきます。

家族葬とは?

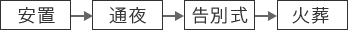

本題に入る前に、家族葬とはどんな葬儀なのかを簡単にご説明したいと思います。家族葬は、ご家族様やごく親しい近親者のみでおこなう比較的小規模なご葬儀です。ご家族のみの数名から、ご親戚や親しいご友人も交えた十数名ほどの比較的少ない人数で開催されることが多いため、ゆっくり故人とのお別れがしたいと考えている方に選ばれています。また密を避けるという意味では、“コロナ時代のお葬式”としても注目を集めています。

家族葬にかかる費用の相場

エンディングデータバンクの2017年のデータによると、主に10〜30名ほどの小規模な家族葬の場合の平均費用は約112万円でした。こちらは首都圏の相場ですので地域によって多少の前後はありますが、目安として、だいたい110万円前後の費用がかかると思っておくとよいでしょう。

一般葬との費用の違い

おなじくエンディングデータバンクの2014年のデータでは、50名〜150名ほどの一般葬の平均費用は、約187万円でした。集計年が異なるため必ずしも正確なデータとは言えませんが、家族葬に比べて平均額で約75万円ほどの差があることがわかります。また200名以上が参列する大型葬になると、同年の平均費用は約400万円にはねあがります。これらのデータからも、参列者の人数が増えれば、その分支出が増えるという結果がみえてきます。

(参考)エンディングデータバンク

一般葬平均費用月次推移

大型葬平均費用月次推移

家族葬にかかる費用の内訳

上記の結果から、家族葬は一般葬に比べて数十万円単位で金額が安く抑えられることがわかりました。続いては、家族葬にはどんな費用が必要になるのか、その内訳をみていきましょう。

葬儀費用の内訳

基本的にご葬儀にかかる費用の支出は以下の3項目の合計から算出されます。

①基本葬儀費用

寝台車・霊柩車・各種手続き代行費・人件費・棺・骨壷・位牌・遺影・祭壇・葬具一式など葬儀を行う上で最低限必要な費用。

②付帯費用

施設利用料・返礼品・料理・供花などケースによって金額が変動したり、場合によってはご用意が不要になることもある費用。

③葬儀会社以外への支払い費用

主に宗教者へのお布施や火葬場への支払いなど、葬儀社を介さずに直接支払う費用。

上記の支出に対してお香典と、場合によっては公的扶助(要申請)や保険金などの収入が加わります。これらの収支バランスをみながら、ご予算にあったご葬儀プランを組み立てましょう。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、基本の葬儀費用を含んだ「プランセット料金」とお客様のご要望に応じた「お料理」「施設使用料」から費用を算出しています。もちろん事前に説明のない追加料金をいただくこともありません。関西地域で家族葬をお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。

葬儀費用を安く抑えるコツ

上述の葬儀費用の内訳をみると、費用をおさえるためには施設利用料やお料理、返礼品などの「付帯費用」をうまく削減することで葬儀費用がおさえられることがわかりました。それではさっそく、葬儀費用を安くおさえるためのポイントをみていきましょう。

施設使用料金を安くする

家族葬の斎場使用料の相場は5万〜40万ほどです。これだけ金額に幅があるのは、斎場が公営か民営かで費用が大きく変わるからです。公営斎場は民営斎場の半分ほどの費用で借りることができます。家族葬は、一式50万円〜といったセット料金を設定している葬儀会社が多いですが、セットには斎場や火葬場などの施設使用料は含まれていないことも多いです。そのため金額の安い斎場を選ぶなどご予算に応じた選択をすることで、上乗せされる葬儀費用を少なくすることができます。ただ公営斎場は人気で予約がとりにくいこともあるので注意しましょう。

ちなみに家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、事前に無料会員のご登録をいただくと、私どもの直営ホールをご利用の場合、施設利用料が無料になります。京都・大阪・滋賀・兵庫で家族葬をお考えの方は、ぜひご参考にしてください。

火葬場選びを工夫する

火葬場も民営と公営でそれぞれ費用が異なります。公営であれば15,000円程度、民営でも35,000円程度が相場となっています。細かいことになりますが、斎場に火葬場が併設されている施設であれば、マイクロバスでの移動費用が削減できるため、その分の費用をおさえることができます。

おもてなしの飲食費を安くおさえる

お通夜の「通夜振る舞い」やご葬儀での「精進落とし」など飲食にかかる費用はいずれも、お弁当代とドリンク代でお一人当たり2,000円~5,000円程度が相場です。ただ、家族葬は親しい方々のみでおこなうご葬儀のため、堅苦しいルールに縛られる必要もありません。そのため「食事なし」を選択することでその分の費用をおさえることができます。ただその場合、念のため軽食を用意するなど、式の間に参列者が空腹にならないような配慮も必要です。ご家族やご親族のみの場合は、式が終わってから外食をされるという方もいらっしゃいます。

お通夜を省略する

家族葬では、ご家族様の体力的・精神的負担の軽減や遠方から参列する方の宿泊費のご負担などを考え、お通夜を省略するケースも増えています。セレモニーの時間が1日に短縮されることから、お通夜を省略したご葬儀のことを「一日葬」といっています。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは通常の家族葬より10万円(税込11万円)お安い30万円(税込33万円)から一日葬プランをご用意しています。

らくおう・セレモニーハウスの一日葬プラン・費用について

家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、お通夜を行わず、葬儀・告別式のみ執り行う一日葬のプランをご用意しております。コロナ禍・・・

葬儀費用を相続税から支払う

お通夜や告別式にかかる葬儀費用を、相続税から支払うことで相続財産から控除することができます。葬儀社から発行された領収書や明細書はきちんと保管しておきましょう。また、宗教者に支払うお布施など領収書のでないものも、支払った相手、金額、日時、用途を記録に残しておくことで領収書がなくても葬儀費用として控除の対象にすることができます。

収入を増やす

葬儀における主な収入源はお香典です。家族葬の場合、参列者は少ないものの故人との関係性が深い分、お一人お一人のお香典額が大きい場合も多く、必ずしも人数に比例してお香典が少なくなるとは限りませんが、お香典以外の収入を増やすことも葬儀費用をおさえるポイントの一つです。その方法をいくつかお伝えしたいと思います。

葬祭費補助金制度を活用する

故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者の場合、住所のある市区町村に申請することで費用が支給されます。金額は各自治体によって異なりますが、京都府・大阪府の場合は5万円が支給されます。また、社会保険被保険者の場合は、勤務先の健康保険組合に申請することで同じく5万円が支給されます。ただし2年以内という期限があり、自ら申請しなければ支給されないため、忘れずに申請しましょう。

葬儀保険を活用する

故人が葬儀保険に加入されている場合は、そちらも活用しましょう。各保険会社によってサービス内容が異なるため、該当する場合は各会社のサイトなどで確認しましょう。

ちなみに、弊社でも短期葬儀保険の代理店も行っていますので、お気軽にご相談ください。

割引制度を活用する

葬儀会社が独自で割引制度を取り入れている場合もあるため、ぜひそちらも活用しましょう。ちなみに家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、事前に資料請求をしてからお申し込みいただけば、5,000円割引となります。また無料の会員登録をしていただくことで、会員価格でサービスをご提供することができ、プランによっては最大で15万円の割引となります。ぜひそちらも利用してみてください。

まとめ

いかがでしたか。ご葬儀にいくら費用がかかるのかは実際に経験してみてはじめてわかることが多いですが、事前に知っておくことでいざという時の心構えになりますよね。また、家族葬の費用を少しでもおさえるためには、知識があるとないとでは大違いです。このブログが、少しでもみなさまのご参考になれば嬉しいです。

営業部 東條 大輔

ご依頼・ご相談は24時間365⽇対応 ご相談・お見積り無料

式場・費用・葬儀の流れを詳しく説明

資料を最短即日でお届けします

ご依頼・ご相談は24時間365⽇対応

全国一の葬儀件数・葬儀場数※

を持つ私たちにお任せください

葬儀専門スタッフにすぐつながります

※グループ全社実績。TPCマーケティングリサーチ㈱調べ

京都・大阪・滋賀・兵庫・和歌山・石川の

低価格の家族葬プラン

クレジットカード対応

-

お通夜と告別式を行わず、火葬のみのお葬式

直葬・火葬式プラン

-

会員登録

割引価格 - 76,000円~

税込83,600円

直葬・火葬式プラン

- 1日のみ

- 専用安置施設

- WEB限定価格

-

-

無料会員登録後の割引価格

76,000円~

税込83,600円

-

会員登録

-

お通夜を行わず、告別式と火葬を1日で

一日葬プラン

-

会員登録

割引価格 - 290,000円~

税込319,000円

一日葬プラン

- 1日のみ

- 家族葬専用式場

-

-

無料会員登録後の割引価格

290,000円~

税込319,000円

-

会員登録

-

お通夜と告別式の2日間でしっかり見送るお葬式

二日葬プラン

-

会員登録

割引価格 - 390,000円~

税込429,000円

二日葬プラン

- 2日間

- 家族葬専用式場

-

-

無料会員登録後の割引価格

390,000円~

税込429,000円

-

会員登録

-

生活保護を受けている方の火葬のみのお葬式

福祉葬プラン

- 実質のご負担額

- 0円

福祉葬プラン

- 1日のみ

- 専用安置施設

- 実質のご負担額

- 0円