仏式の葬儀では、ご臨終の翌日に通夜、その翌日に葬儀・告別式と火葬を行うケースが一般的です。しかし、火葬場の空き状況や宗教者のスケジュール、親族の都合などによって、火葬までの日数が変動する場合もあります。

では、ご臨終から火葬までには、どれくらいの日数がかかるのでしょうか。ここでは、一般的な仏式の葬儀を中心に、ご臨終から葬儀までの流れや、火葬までの日数に影響する要因、火葬の際の注意点について解説します。

火葬までに必要な日数の目安は?

故人のご臨終後、火葬までにかかる日数の目安は2~3日です。

近年、葬儀の形式が多様化しており、通夜や葬儀・告別式を行わずに直接火葬場で短時間のお別れをする「直葬(火葬式)」が選ばれることもあります。ただし、日本の法律では、原則として死亡後24時間以内の火葬は禁止されています。そのため、たとえ直葬であっても亡くなった当日の火葬はできません。

また、特に都市部では、地方に比べて、ご臨終から火葬までの日数は長くなる傾向があります。これは、高齢化による死亡人口の増加に加えて、都市部に人口が集中しているなどで、火葬場が不足していることが要因と考えられます。そのため火葬場の混雑状況によっては、目安よりも火葬までに長い日数がかかるケースも少なくありません。

火葬までの日数に影響する要因

では、故人のご臨終から火葬までの日数が決まるためには、どのような要因が影響するのでしょうか。主な要因としては、以下の3つが挙げられます。

火葬場の空き状況

火葬までの日数に関わる最も大きな要因といえるのが、火葬場の空き状況です。火葬場には代替施設がないため、希望する日の予約を取れない可能性があります。前述で触れたとおり、特に都市部では地方と比べて火葬までの日数が長くなりやすく、長期間ご遺体を火葬できない「火葬待ち」が問題になっています。そのため、葬儀に関わる日程を決める際には、まず火葬場の空き状況を確認することが大切です。

あわせて読みたい

火葬場の予約は誰が行う?予約方法や火葬待ちによる費用負担を解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの半田です。昨今、とりわけ都市部においては火葬場の予約がひっ迫し、火葬まで数日〜数週間を要してしまう「火葬待ち」が増えています。特に死亡者が増加する...

あわせて読みたい

【火葬待ち】都市部で深刻化。費用負担はどれくらい?注意点も解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクター朝田です。最近、都市部で火葬場不足が深刻化していると一部メディアなどが報道しています。それに伴い、ご逝去から火葬までに...

僧侶の都合

葬儀や火葬の日程を調整する際には、僧侶の都合も確認することが必要です。多くの場合、仏式の葬儀では、通夜や葬儀・告別式で僧侶の読経が行われます。希望する日程がお盆やお彼岸など、僧侶にとっての繁忙期と重なる場合、僧侶と都合が合わず、火葬までの日数に影響することがあります。

親族の都合

葬儀や火葬の日程調整にあたっては、通夜や葬儀・告別式に参列してほしい親族の都合を考慮することも大切です。遠方に住んでいる親族や、故人との関係からどうしても参列してほしい方がいる場合は、できるだけ早めに日程の確認や相談をしましょう。

あわせて読みたい

葬儀の所要時間はどれくらい?お葬式のタイムスケジュールを解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの川端です。お葬式を執り行う場合、知っておきたいのが、通夜や葬儀・告別式にどれくらいの時間がかかるかということです。お葬式の所要時...

故人のご臨終から葬儀までの流れ

故人のご臨終から葬儀、火葬までには、さまざまな儀式や手続きがあります。万が一に備えて、ご臨終から葬儀までの流れを把握しておきましょう。細かい内容は葬儀の形式や宗派などによっても異なりますが、ここでは一般的な仏式の葬儀の流れを紹介します。

-

<ご臨終から葬儀までの流れ>

1. 危篤・ご臨終

2. ご遺体の安置・搬送

3. 葬儀の打ち合わせ

4. 納棺

5. 通夜・通夜振る舞い

6. 葬儀・告別式

7. 出棺

8. 火葬・収骨(拾骨)

9. 初七日法要・精進落とし

あわせて読みたい

ご臨終から葬儀までの流れは?必要な準備や手続きを解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの北村です。ご家族が亡くなったとき、すぐに行わなければならないのが葬儀の準備です。葬儀を執り行うには、短い時間でさまざまなことを決...

火葬の際の注意点

火葬の際には、押さえておきたいいくつかの注意点があります。火葬当日に戸惑うことのないように、以下の注意点を確認しておきましょう。

火葬許可証が必要になる

火葬をするには、火葬許可証が必要です。火葬許可証とは、ご遺体の火葬を自治体が許可したことを証明する書類で、死亡届と死亡診断書の提出時に交付を申請します。この火葬許可証がなければ、たとえ火葬場を予約していても火葬を執り行うことができません。

死亡届と死亡診断書は一体になっていることが一般的で、故人の死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ提出する必要があります。死亡届の提出は葬儀社が代行してくれるケースも多いので、確認するとよいでしょう。また、火葬許可証が交付されたら、火葬場に持って行くのを忘れないように葬儀社に預けておくと安心です。

あわせて読みたい

火葬許可証とは?いつ、誰が申請する?必要性と申請までの流れ。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの川端です。 日本では、人が亡くなったら火葬をしてお墓や納骨堂に納骨をします。火葬には必ず「火葬許可証」が必要となり、持参するの...

火葬場に同行できるのは近親者のみ

葬儀・告別式の後、火葬場に同行するのは、基本的には家族や親族といった近親者のみです。そのほかの参列者は、一般的に、出棺を見送ったらそこで解散となります。親族以外に火葬に立ち会ってもらいたい故人の友人などがいる場合は、その方や葬儀社のスタッフに事前に相談・確認しておきましょう。

また、近親者以外の参列者の方で、どうしても火葬に立ち会いたい場合には、ご遺族や親族の許可を得る必要があります。ただし、同行者の人数に合わせて葬儀社がマイクロバスなどを手配しているため、急な申し出は迷惑になってしまう可能性もあるため注意が必要です。

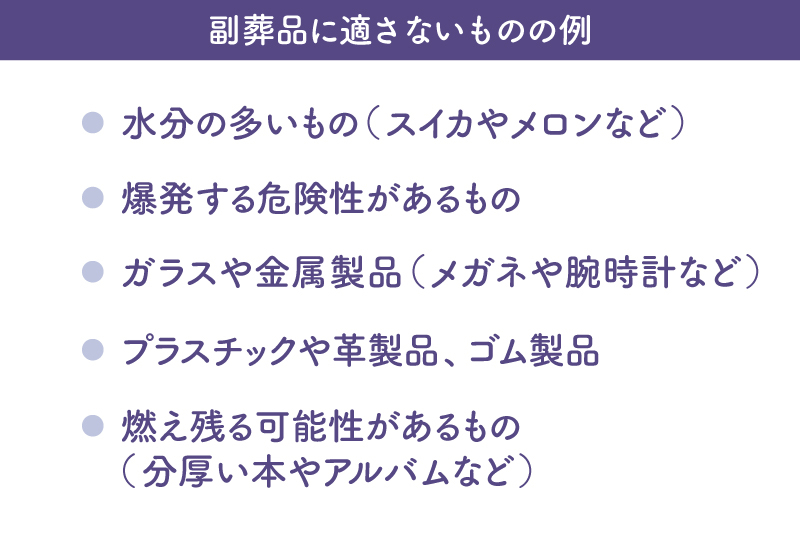

副葬品として入れられないものもある

火葬の際には、故人のゆかりの品を副葬品として棺に納めることができます。ただし、燃え残る可能性があるものや水分の多いもの、爆発するおそれがあるものなどは、棺に入れることはできません。副葬品として入れられないものの例としては、ガラスや金属、プラスチック、革製品、ゴム製品などが挙げられます。また、分厚い本やアルバムなども、副葬品としては避けたほうがよいでしょう。判断に迷う場合は、葬儀社に確認してください。

収骨(拾骨)は喪主から行う

火葬の後は、残ったお骨を骨壷に収める「収骨(拾骨)」という儀式を行います。収骨は、喪主から家族、親族と、故人と関係の近い方から順に行うのが基本です。

ただし、収骨の順番や、拾い上げるお骨の順番、収骨する分量などは、地域やしきたりによって異なります。詳細は火葬場のスタッフからの指示に従うようにしましょう。

火葬までに日数がかかる場合の対応は?

前述したように、近年、都市部を中心に、長期間ご遺体を火葬できない「火葬待ち」が増えています。場合によっては、火葬待ちによって、故人が亡くなってから火葬まで数週間かかってしまうこともあります。

火葬待ちになると、ご遺体の安置や、長期間保存するための追加費用が必要です。火葬までの日数が長くなりそうな場合は、葬儀社に相談し、以下のような対応を検討しましょう。

希望の火葬場が予約できるまで待つ

希望の火葬場がある場合は、空き状況を確認して順番を待つのも選択肢のひとつです。ただし、火葬待ちが長くなれば長くなるほど、ご遺体安置のための追加費用がかかることを念頭に置いておかなければなりません。

一般的に、葬儀社のセットプランには2日間など一定期間の安置にかかる費用は含まれていますが、それを超えると日数分の追加料金が発生します。また、火葬待ちの期間によっては、ご遺体に防腐・殺菌・修復処理を施して衛生的に保つエンバーミングが必要になり、その費用相場は15万~25万円程度といわれています。予約待ちを決める前に、実際に火葬まで何日かかるか、追加費用がどれくらいになるかを必ず確認しましょう。

日程・場所を再検討する

希望する火葬場の予約が難しい場合は、日程や場所の変更も検討しましょう。

例えば、従来は葬儀や火葬を行う日として縁起が悪いと避けられてきた「友引」の日であれば、比較的予約を取りやすい可能性があります。また、少し距離の離れた火葬場なら空き状況が異なるケースもあるので、希望する火葬場とあわせて確認するのもひとつの方法です。ただし、行政区外の火葬場を利用する場合、火葬料金が割高になる場合もあります。

葬儀の前に火葬を行う

一般的な仏式の葬儀では、葬儀・告別式の後に火葬を行いますが、「骨葬」として火葬を先に行う形式もあります。火葬場の空き状況によっては、先に火葬を済ませてから葬儀を行うなど、葬儀社と相談しながら検討しましょう。

火葬までの日数は地域や状況によって変わることを理解しておこう

故人のご臨終から火葬までの日数は、2~3日が一般的な目安です。ただし、葬儀の形式や地域、火葬場の空き状況などによって、火葬までの日数が変動することを理解しておきましょう。また、特に都市部では、希望する日程で火葬場の予約ができず、「火葬待ち」になるケースも少なくありません。火葬待ちになったときの対応をはじめ、葬儀に関する疑問点がある場合は、葬儀社へ相談することをおすすめします。

家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら、葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

よくある質問

Q1.家族が亡くなってから、火葬までに必要な日数の目安は?

家族が亡くなってから、火葬までに必要な日数の目安は2~3日です。一般的な仏式の葬儀の場合、亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式と火葬を執り行います。ただし、火葬までに必要な日数は、火葬場の空き状況や、僧侶や親族の都合などによって変わります。特に都市部では、ご臨終から火葬までの日数が長引く傾向にあり、長期間ご遺体を火葬できない「火葬待ち」が増えているのが現状です。

Q2.火葬の際に必要なものはありますか?

火葬の際には、自治体から交付された「火葬許可証」が必要です。火葬許可証は、死亡届と死亡診断書を自治体の役所に提出する際に申請すると交付されます。火葬許可証が交付されたら、火葬場に持って行くのを忘れないよう、葬儀社に預けておくと安心です。

Q3.火葬場まで同行していい人は?

火葬場まで同行できるのは、基本的には故人の家族や親族といった近親者のみです。そのほかの参列者は、ご遺族から同行を依頼されない限りは、出棺を見送って解散となります。近親者以外の方で、もしどうしても火葬に立ち会いたい場合は、ご遺族や親族の許可を得る必要があります。

京都・大阪・滋賀・兵庫・石川県のご葬儀は家族葬のらくおう・セレモニーハウスへ

家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、福祉葬などのご葬儀を安心の低価格で執り行っております。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでのご葬儀は、下記よりお気軽にご依頼・ご相談ください。専門スタッフが24時間365日、いつでも対応しております。

アフターサポートの詳細はこちら