葬儀に参列したことはあっても、喪主を務めることは人生のうちにそれほど多くはありません。特に、初めて喪主を務めることになった場合、「喪主は何をすればいいのだろう」と不安が大きくなりがちです。

喪主を務める際には、葬儀の流れや必要な準備のほか、喪主の役割を知っておくことが大切です。

ここでは、喪主の役割や家族が亡くなってから葬儀までの流れ、喪主の服装や装飾品の選び方などについて解説します。

喪主は故人と縁の深い人が務める

喪主を決めるにあたって明確なルールはありませんが、故人と縁の深い人が務めます。そのため故人の配偶者がいれば配偶者が務め、配偶者がいない場合や高齢である場合には、その子供やそれ以外の方が務めることもあります。

喪主を決める際の一般的な優先順位は、以下のとおりです。

-

喪主を決める一般的な順序

1. 故人の配偶者

2. 故人の子供(長男→次男以降の直系の男子→長女→次女以降の直系の女子)

3. 故人の親(故人が若年者の場合)

4. 故人の兄弟姉妹

ただし、故人が遺言を残していた場合は、一般的な優先順位にかかわらずその遺志に従います。

また、故人に身寄りがない、親族の中に適任者がいないなど、喪主を務められる人がいない場合は、故人の友人や故人が入居していた施設の責任者、代行サービスなどが喪主を代行するケースもあります。

一般的な葬儀の流れ

喪主は、家族が亡くなった直後の葬儀社との打ち合わせから、通夜や葬儀・告別式、葬儀後の対応まで、葬儀全般の責任者として手配を行います。そのため、初めて喪主を務める際には、ご臨終から葬儀までの流れを把握しておくことが大切です。全体の流れを理解していれば、必要な準備や手続きも明確になり、事前の心構えもできるでしょう。

一般的な仏式の葬儀の場合、ご臨終から葬儀までの全体的な流れは、以下のとおりです。

-

ご臨終から葬儀までの一般的な流れ

1. 危篤・ご臨終

2. ご遺体の安置・搬送

3. 葬儀の打ち合わせ

4. 納棺

5. 通夜・通夜振る舞い

6. 葬儀・告別式

7. 出棺

8. 火葬・収骨(拾骨)

9. 初七日法要・精進落とし

細かい内容は宗旨宗派や葬儀の種類などによっても異なりますが、基本的には葬儀社が進行し、挨拶のタイミングなどは指示をしてくれます。葬儀社との打ち合わせの際に葬儀の流れをはじめ、決めるべき項目、挨拶が必要な場面、費用など詳細は葬儀社に確認しておきましょう。

あわせて読みたい

ご臨終から葬儀までの流れは?必要な準備や手続きを解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの北村です。ご家族が亡くなったとき、すぐに行わなければならないのが葬儀の準備です。葬儀を執り行うには、短い時間でさまざまなことを決...

喪主の役割

喪主の役割は、ご遺族の代表者として葬儀に関する内容を決定して手配することです。葬儀には一般的な流れがあり、その中で喪主がいつ、何をするかはある程度決まっています。具体的な喪主の役割を事前に把握していれば、いざというときにも落ち着いて対応できるでしょう。

ここからは、ご臨終後から葬儀社との打ち合わせ、通夜、葬儀・告別式、火葬、葬儀後といったそれぞれの場面ごとに、喪主が担う役割について解説します。

ご臨終後から通夜前までの喪主の役割

一般的な仏式の葬儀では、故人が亡くなった翌日に通夜、翌々日に葬儀・告別式を行います。そのため、ご臨終後はできるだけ早く親族で話し合い、喪主を決めなければなりません。喪主を務めることが決まったら、まずは依頼する葬儀社を決めて連絡を入れます。その後、喪主が中心となって、葬儀社のスタッフとの打ち合わせを進め、ご遺体の安置場所を決め搬送の手配をしたり、通夜や葬儀・告別式の日程や内容を決めて関係各所へ連絡したりします。

なお、死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場に死亡診断書または死体検案書とともに提出が必要です。この手続きは葬儀社が代行することもあります。

ご臨終後から通夜前までの喪主の主な役割は、以下のとおりです。

-

ご臨終後から通夜前までの喪主の主な役割

・依頼する葬儀社を決める

・ご遺体の安置先を決め、葬儀社にご遺体の搬送を手配する

・お寺や親族、故人の親しい人へ連絡する

・死亡届を提出する

葬儀社との打ち合わせ時の喪主の役割

葬儀社が決まり、ご遺体の安置が終わったら、具体的な葬儀の内容についての打ち合わせに入ります。葬儀社との打ち合わせは喪主が中心となって、通夜や葬儀・告別式の日時、斎場、葬儀の種類、参列者の範囲などを決め、宗旨宗派や必要な費用を確認します。葬儀社との打ち合わせをスムーズに進めるために、あらかじめ葬儀に関する大まかな方針を家族で話し合っておくとよいでしょう。また、菩提寺がある場合は、喪主が菩提寺と日程調整を行います。

なお、通夜や葬儀・告別式の日程は火葬場の予約にあわせることが一般的です。人口の多い都会では火葬場が混雑して火葬待ちが起きているため、葬儀まで1週間ほど待つこともあります。

葬儀社との打ち合わせにおける喪主の主な役割は、以下のとおりです。

-

葬儀社との打ち合わせ時における喪主の役割

・葬儀の種類や参列者の範囲など規模を決める

・通夜や葬儀・告別式の日程を決める

・菩提寺に連絡する

・祭壇や遺影、返礼品など、葬儀にかかわる詳細を決める

・参列してほしい方への訃報および葬儀の案内連絡をする

通夜での喪主の役割

通夜当日は、基本的に葬儀社のスタッフが進行を取り仕切ります。通夜における喪主の役割は、弔電や供花の順番、席次の確認のほか、参列者への挨拶です。また火葬場へ同行する親族の人数や、出棺時に誰がどの車両に乗車するのかも取りまとめておくと、翌日の告別式がスムーズに進みます。そのほかにも、主に以下のような役割があります。

なお、告別式と火葬を1日で行う一日葬や、火葬のみを行う直葬(火葬式)の場合、通夜は行いません。

-

通夜での喪主の役割

・葬儀社のスタッフとの打ち合わせ(弔電を読む順番、供花を並べる順番、席次の確認など)

・参列者への挨拶

・通夜振る舞いの手配や挨拶

・告別式の事前準備

あわせて読みたい

お通夜の挨拶の例文を紹介。喪主が知っておきたい言葉のマナーとは?

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの川端です。お通夜では、喪主による挨拶が行われます。大切な方を亡くした悲しみだけでなく、お通夜や葬儀の準備などで慌ただしい中、喪主...

葬儀・告別式での喪主の役割

葬儀・告別式も通夜と同様に、当日の進行は葬儀社のスタッフが担当します。喪主や遺族は参列者より1~2時間ほど早めに斎場に入り、葬儀社のスタッフと打ち合わせをして全体の流れを確認します。葬儀・告別式における喪主の主な役割は以下のとおりです。この中でも重要な役割は、遺族代表として行う参列者への挨拶や僧侶の対応などです。挨拶文は決まった形があるので事前に準備しておきましょう。

-

葬儀・告別式での喪主の役割

・葬儀社のスタッフとの打ち合わせ(弔電を読む順番、供花を並べる順番、席順の確認など)

・参列者への挨拶

・僧侶への挨拶とお布施のお渡し(仏式葬儀の場合)

あわせて読みたい

【例文付き】葬儀における喪主挨拶は?家族葬やお通夜などパターン別で紹介

家族葬のらくおう・セレモニーハウス ご葬儀相談員の川端です。家族葬といえば「親しい人たちだけでおこなうアットホームなお葬式」というイメージがありますよね。そんなイメージが...

火葬から初七日法要までの喪主の役割

火葬後、灰になっていない遺骨を骨壺に収める収骨では、喪主から収骨を行います。収骨が終わったら、斎場やお寺に戻って初七日法要や精進落としを行います。初七日法要は本来故人の命日を含めて7日目に行う法要ですが、参列者への配慮などから、近年では葬儀・告別式当日に執り行われるケースが増えています。

また、精進落としは火葬後や初七日法要後に行う会食のことで、元々は通夜から忌明けまで肉や魚などを断って忌明けに食べる通常の食事のことでした。近年では、初七日法要後に僧侶や参列者へ感謝を伝える会食の場を設け、これを精進落としとすることが一般的です。喪主は、一連の儀式が滞りなく進むように案内したり、初七日法要や精進落としの手配をはじめ、参列者に謝意を伝えたりします。

火葬から初七日法要、精進落としまでの喪主の主な役割は、以下のとおりです。

-

火葬から初七日法要、精進落としまでの喪主の役割

・火葬が終わるまでの待ち時間を過ごす場所を案内する

・収骨をする

・初七日法要、精進落としを行う

・参列者それぞれに謝意を伝える

あわせて読みたい

火葬時間はどれくらい?待ち時間はどうするの?火葬の流れも解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスの葬祭ディレクターの朝田です。 日本では、葬儀を終えたご遺体を火葬によって弔うのが一般的です。しかし初めて火葬を経験さ...

葬儀後の喪主の役割

葬儀後の喪主の役割は、葬儀社への支払いやお世話になった方々への挨拶まわり、香典返しのお渡しなどです。そのほか、四十九日法要や一周忌法要といった葬儀後の法要も、葬儀同様に喪主が責任者となってお寺と調整します。葬儀後の主な喪主の役割は以下のとおりです。

-

葬儀後の主な喪主の役割

・葬儀でお世話になった方へ挨拶まわりをする

・葬儀費用の支払いをする(施主が務める場合もある)

・四十九日など年忌法要を執り行う

あわせて読みたい

喪主の役割は?決め方や施主との違い、挨拶例文などを解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウス 葬祭ディレクターの朝田です。 葬儀を行う際には、遺族の代表として葬儀を取り仕切る喪主を決めます。取り仕切るといっても、「喪主は具体的に何をするの...

喪主の服装や装飾品の選び方

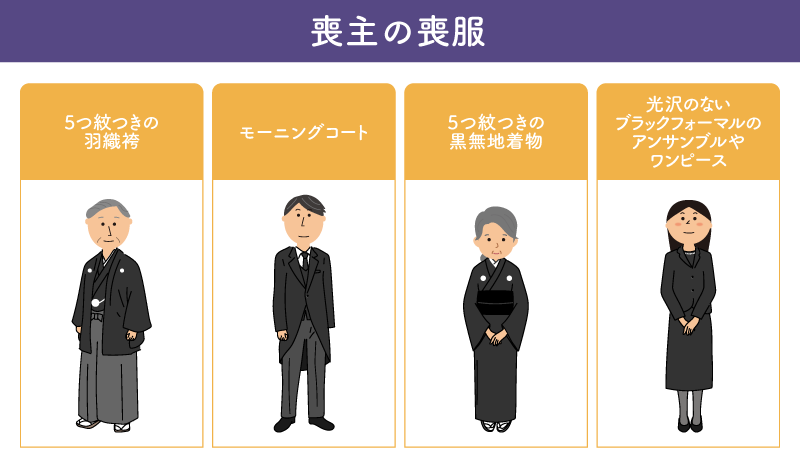

通夜や葬儀・告別式における喪主の服装は、基本的に喪服です。喪服には正喪服、準喪服、略喪服の3つの格式があり、喪主や三親等以内の親族は、最も格式の高い正喪服を着用します。

和装と洋装のどちらを選択しても問題ありませんが、正喪服の例としては、男性は五つ紋のついた羽織袴やモーニングコート、女性なら五つ紋のついた黒無地着物やブラックフォーマル用の光沢のない黒のワンピース、アンサンブルなどが挙げられます。

なお、家族などの近親者だけで執り行う家族葬の場合は、喪主の服装が準喪服や略喪服でも問題ありません。

葬儀の場では華美な装飾品は避け、化粧は控えめにしましょう。特に、革製品など動物由来のものや、光沢のある素材、結婚指輪をのぞくゴールドのアクセサリーなどは、通夜や葬儀・告別式ではタブーとされているため注意が必要です。

あわせて読みたい

【家族葬のマナー】服装や香典などの注意点を立場別に解説

家族葬のらくおう・セレモニーハウスのご葬儀相談員の川端です。最近よく耳にするのが、家族葬のご案内をいただいて戸惑ってしまったというお話です。家族葬は比較的新しい葬儀形式ですので、葬儀...

初めて喪主を務める場合に備えて全体の流れや役割を把握しておこう

喪主はご遺族の代表となる方のことで、担う役割は多岐にわたります。初めて喪主になる場合、「実際に何をすればいいかわからない」と不安になることも多いかもしれません。いざというときに備えて、前もって家族で葬儀について話し合っておくほか、葬儀社の事前相談で疑問を解消しておくのがおすすめです。家族葬のらくおう・セレモニーハウスなら葬儀にまつわるお電話での事前相談を24時間365日、無料で受け付けています。メールや対面でもご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。よくある質問

Q1.喪主になる優先順位は?

喪主の役割は、遺族の代表者として、葬儀にかかわるさまざまなことを決めて手配することです。葬儀社やお寺とのやりとり、関係者への訃報連絡、通夜や葬儀・告別式での参列者への挨拶など、喪主の役割は多岐にわたります。また、葬儀後の挨拶まわりや年忌法要を行うのも喪主の役割のひとつです。

Q2.通夜までに喪主が行うべきことは何ですか?

ご臨終後から通夜までに喪主が行うべきことは、葬儀社の選定、ご遺体の安置場所の決定と搬送の手配、死亡届の提出、お寺や親族、関係者への連絡などです。なお、死亡届の提出は、喪主に代わって葬儀社が行うことが一般的です。

Q3.葬儀当日に喪主がやるべきことは何ですか?

葬儀当日の喪主の重要な役割は、遺族代表として行う参列者への挨拶や僧侶への対応などです。また、葬儀当日は開始1~2時間ほど早めに斎場に入って、葬儀社のスタッフと打ち合わせを行います。

京都・大阪・滋賀・兵庫・石川県のご葬儀は家族葬のらくおう・セレモニーハウスへ

家族葬のらくおう・セレモニーハウスでは、家族葬、一日葬、火葬式・直葬、福祉葬などのご葬儀を安心の低価格で執り行っております。家族葬のらくおう・セレモニーハウスでのご葬儀は、下記よりお気軽にご依頼・ご相談ください。専門スタッフが24時間365日、いつでも対応しております。

アフターサポートの詳細はこちら